ボルヘスの短篇「南部」を読みました。

『伝奇集』の最終章に収録されていて、ボルヘスが最も気に入っている作品のひとつです。

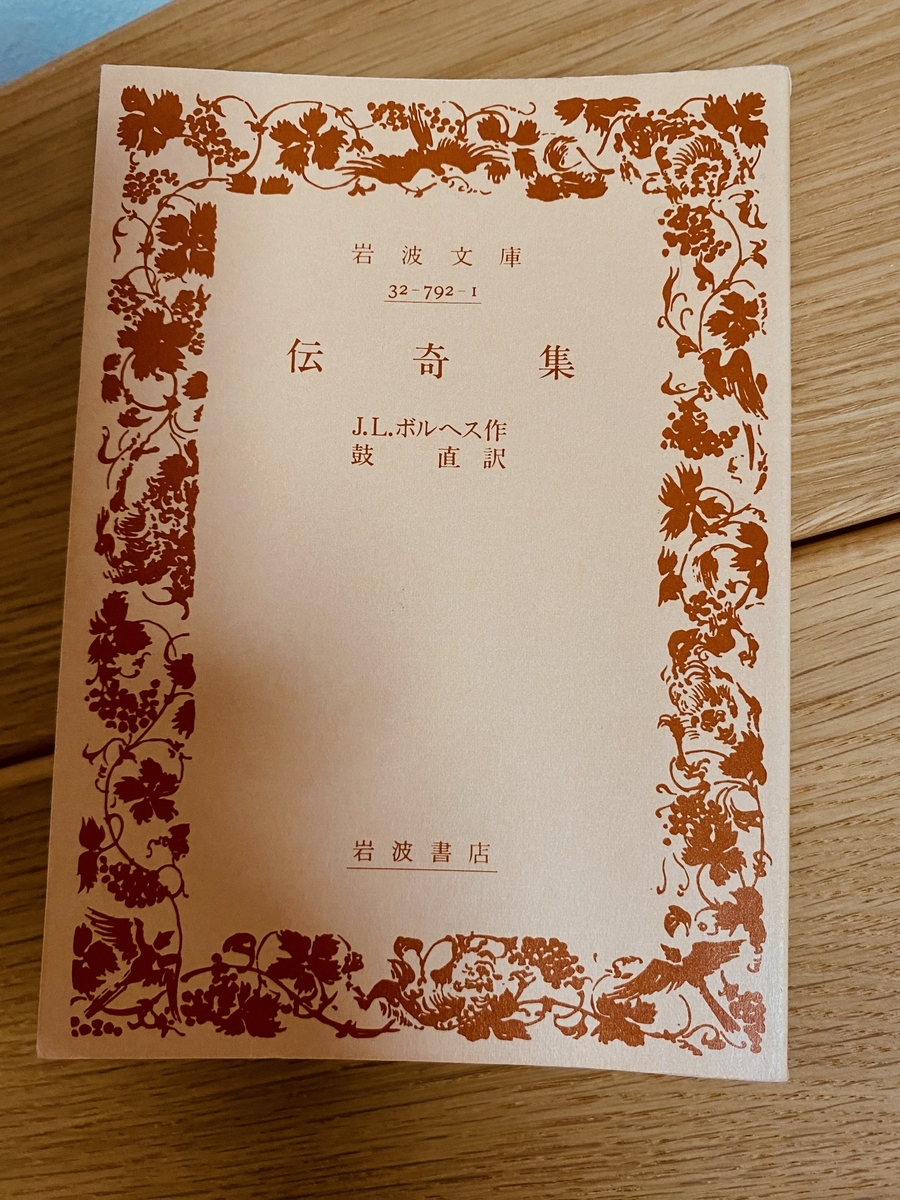

『伝奇集 』(鼓直訳、岩波文庫、1993)原タイトルFicciones (1935-1944)

ボルヘスの作品は、私はだいたい2回以上読まなければ頭に入ってきません!

極端に濃縮された文体のそばを素通りしてしまい、あれ? と思ってまた引き返すことも何度かあります。

本作「南部」に限っては、少なくとも3通りの読み方ができるということで、、、

それなら私は何回読むんだ~?

となりますが、短編なのも助かって、何度読んでも苦ではありません。

なんだかわからないけど引き込まれる、というのもボルヘスの魅力のひとつです。

以下『記憶の図書館』で言及されたボルヘスの言葉を一部抜粋します。

「南部」は何通りかの読み方がある・・・

ヘンリー・ジェイムズの『ねじの回転』を真似たんだ。

私の知る限り3通りに読めます・・・

まずは全て事実として読む・・・

次に物語の後半は妄想として読む・・・

最後は、全体を一種の寓話とみなす・・・

ということなんですが、一番オススメな読み方は2番目だと断言するボルヘスさん、もう答え言っちゃってませんか?

簡単なあらすじ

図書館勤で働くファン・ダールマンは、『千夜一夜物語』の端本を手に入れた高揚感から、一気に階段を駆け上がった際、窓のふちに額をぶつけ、大怪我を負ってしまう。しばらく入院したあと、南部の農場へ帰ることになるが、その列車の中で不思議な体験をする。『千夜一夜物語』を取り出し読もうとするが実際は読めなかった。列車は予定とは違う駅で停止し降ろされる。ぶらぶら歩いていると酒場を見つけたので立ち寄ることに。そこで酔っ払い客に絡まれ、口論の末ナイフで決闘することになる。ファン・ダールマンは(おそらく)死んだ。

「物語の後半は妄想」として読んでみる

ポイントは、ファン・ダールマンはいつ死んだのか(死んだとは一言もいってないが)を考えることだ。入院して治療をうけるまでが前半、退院して南部へ向かい決闘するまでを後半とすると、すでに彼は前半の病院で死んでいた、あるいは麻酔がきいているときの夢だったのではないか。なぜなら彼が病院を出たときから、幻想的かつ時空が乱れる描写が続くからだ。

たとえば、「真昼に見た太陽の色は、日没に先立つ黄色や赤に見え、、、、」など。

列車は南部ではなく、どうやら過去へ向かい、見えるものは未来を示唆しているようだ。つまり時間が逆行しているのだ。酒場に入ったときも、ファン・ダールマンは過去を想起させられるような出来事に会う。酔っ払いが投げたパンくずが額をかすったとき、あの大ケガの瞬間がよみがえった。あのとき額をかすったのはコウモリだったか、小鳥だったか? と一気に時間が巻き戻されたのだろう。

こんなことで死にたくなかった。死ぬはずがなかった。自分の死は自分で選び、それを見届けたかったのだ。だからどうしても決闘を受け入れなければならなかった。しかしどんな原因でも、人間はいずれ死ぬ、という寓意も込められている。

「現実はシンメトリーと軽度のアナクロニズムを好む」

というのも見過ごせない一言だ。

シンメトリーは対称や均斉で、アナクロニズムは逆行、と考えると、作中ではおもしろいことに多くの伏線が転がっている。7世紀と一週間、、過去と未来、幸福感とめまい、図書館員とよっぱらい、もう一人の自分、ナイフと手術用メス、南部と北部、、、、人間は瞬間の永遠性の中で生きている、という結論までも矛盾していて、現実とはいったい何なのかを問うてくる。

本作は、ボルヘス自身が幼いころ負った大怪我で、生死を彷徨った体験が題材となっている。つまりファン・ダールマンはボルヘスの分身であり、シンメトリーともいえる。あのとき死んでいたなら、今の自分は幻か、人生は夢にすぎないのか、、、。

ファン・ダールマンという人物は、母方の里である南部の農場を愛していた。しかし南部は自分を受け入れてくれなかった。ボルヘス曰く、この作品は、誰もが愛するものに殺されるのというテーマを内包している、オスカーワイルドの「誰もが愛するものを殺す」の逆をいきたかったのだ、と。南部を愛していたのに、南部に来てみたら殺された、そんな結末に救いようのない悲哀を感じた。

※参考文献

※ポッドキャスト「翻訳文学試食会」は絶対オススメ!

世界の翻訳文学(短編のみ)を知ることで視野が広がります。

毎週違う作家、違う短編を紹介(試食)する番組。

文学通の関西人2人がするどく切り込む!その話術は素晴らしい。

ボルヘスの回もあります。

open.spotify.com